[머니투데이]"신용카드 원한게 아닌데" 은행서 덜컥 발급…'멘붕' 온 외국인

컨텐츠 정보

- 43 조회

- 목록

본문

#서울 한 대학에서 박사과정 중인 6년차 유학생 중국인 왕모씨는 지난해 9월 A은행에 학생증을 받으러 갔다가 덜컥 신용카드를 발급받았다. 대화를 완전히 이해하지 못하고 행원의 안내를 따르다 보니 어느새 월 30만원 한도의 신용카드가 손에 들려 있었다. 한국어로 일상적인 대화는 막힘없이 가능하지만 어려운 용어가 많은 금융 생활은 아직까지 왕씨가 넘어야 할 산이다.

은행들이 국내 거주 외국인 260만명을 잡기 위해 여러 서비스를 내놓고 있지만 언어·문자가 달라 느껴지는 '소통의 벽'은 여전히 높다. 생각과 다르게 신용카드를 발급받기도 하고 통장 개설부터 ATM(자동입출금기기) 이용까지 비교적 쉽다고 생각하는 일에서도 애로사항이 발생한다.

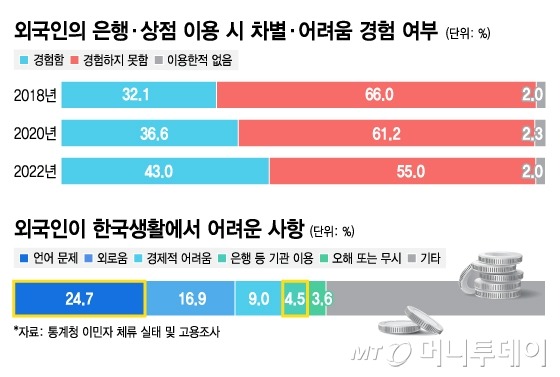

23일 통계청 '이민자 체류 실태 및 고용조사'에 따르면 국내 거주 이민자(외국인)이 '은행·상점 등에서 차별·어려움을 경험한 여부' 조사 결과, '경험함' 응답률이 2018년부터 계속 상승한 것으로 집계됐다. 2018년에는 '경험함'이 32.1%였지만 2022년에 43%까지 늘었다. 반대로 '경험하지 못함'은 같은 기간 66%에서 55%로 줄었다.

특히 외국인 금융 소비자들은 특히 '소통'에 어려움을 겪었다. 실제 국내 거주 외국인의 약 27.4%가 '언어'를 한국 생활 적응에 가장 어려운 점으로 꼽았다.

왕씨도 지난해 9월 의도치 않게 신용카드를 받았을 때 대화가 잘 안됐다고 했다. 중국인 유학생 장모씨(29)도 왕씨와 같은 경험을 했다. 한국에 거주한지 4년째인 장씨는 "절차도 뜻도 잘 모르니 꼭 만들어야 하는 건 줄 알았다"며 "유학생들 사이에서 '은행에서 카드 막 만들지 않게 조심하라'는 말이 나오기도 했다"고 밝혔다.

한 카드사 관계자는 "외국인은 신용카드 발급이 까다로운데 유학생은 신원이 비교적 분명해서 소액 한도로 발급이 가능했던 것 같다"고 설명했다. 은행 관계자 역시 "오해라면 '소통 오류'가 있었을 것"이라고 답했다.

월급통장 개설과 같은 간단한 일도 외국인에겐 긴장의 연속이다. 외국계 무역회사를 다니는 튀르키예인 아이작씨(35)는 한국과 튀르키예를 오간지 7년이지만 올해 초에서야 국내 은행의 월급통장을 만들었다. 아이작씨는 "계약서에 아주 작은 글씨들이 있는데 한국말(한글)이라서 잘 몰랐다"며 "안 좋은(불리한) 말이 써있을까봐 긴장했다"고 설명했다.

카자흐스탄인 30대 알만씨는 ATM 앞에서 진땀을 뺐다. 지난 2월 365코너에서 돈을 인출하는데 에러코드가 화면에 뜨면서 투입했던 체크카드가 명세표와 함께 도로 나왔다. 다른 기기에 해봐도 똑같았다. 알만씨는 "밤이라서 물어볼 사람도 없었다"며 "나중에 한국친구가 종이(명세표)에 한국어로 '하루 인출금액 초과'라고 써있다고 알려줬다"고 말했다.

다만 외국인들은 모두 한국의 금융 업무 속도에 놀랐다. 스마트폰 뱅킹 덕분에 송금도 쉽고 창구 업무도 외국보다 빨라 시간도 아낀다고 했다. 은행들이 각종 통역서비스를 제공하는 '외국인 특화 점포'를 더 많이 알렸으면 좋겠다는 의견도 있었다. 알만씨는 "외국인을 위한 은행이 따로 있는 줄 몰랐다"며 "방문해봐서 내가 받을 수 있는 서비스가 더 있는지 알아보면 좋을 것 같다"고 말했다.

이병권 기자 ([email protected])

관련자료

댓글 0

등록된 댓글이 없습니다.

.jpg)

.jpg)